질투난다. 시샘한다. 그리고 절망한다. 아 뭐야 어떻게 이렇게 그려?.. 동시에, 진짜 좋다, 진짜 요즘에 드물게 좋은 그림이다, 이렇게 하면 되는 거구나, 나도 빨리 작업실로 가서 붓을 들면 뭐라도 나올 것 같은데? 라는 생각이 그의 그림을 마주할 때마다 교차한다. 백현진의 그림을 두고 하는 말이다.

화가의 입장에서 다른 화가의 그림에 대해 글을 쓰고 있지만 전문성은 전혀 없는, 지극히 주관적이고 개인적인 감상글임을 미리 밝혀두고자 한다. 그의 그림은 내겐 여전히 동경의 대상이며 신비의 영역이다. 내가 분석하거나 알 수 있는 것이 하나도 없다. 같은 미술가라고 불리울 수는 있지만 엄연히 말해서 그와 나는 공통 분모라고는 찾아볼 수 없는, 우리는 전혀 다른 숲에 살고 있다. 마치 무인도나 우주 어딘가의 행성에 불시착해서 난생 처음 보는 사물을 바라보는 것처럼 나도 그의 그림 앞에서는 여전히 속수무책이다. 그럼에도 불구하고, 좋다.

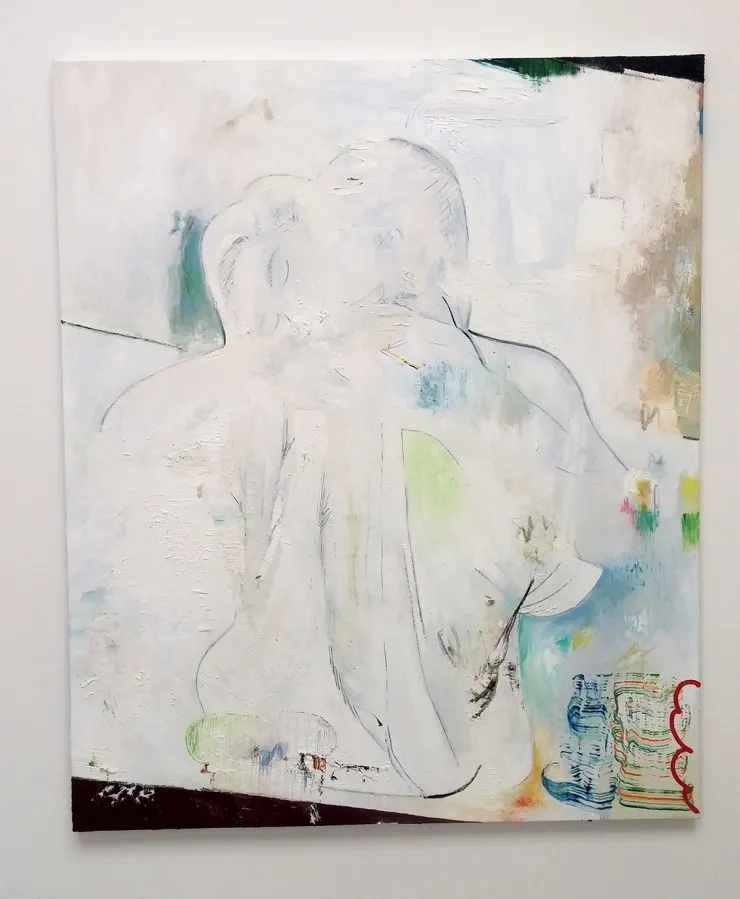

보통 사람들이 백현진 그림같이 뭘 그렸는지 도무지 알 수 없는 그림을 ‘추상화’라고 퉁쳐서 말하는 경향이 있다. 그러나 나는 추상화에도 급수를 나누고 싶다. 어설프게 모더니즘 미술 이론을 수용해서 밑도끝도없이 물감을 막 싸지른다거나, 거기에 ‘구성’이랍시고 아주 조악한 형태들이 민망하게 범람하는 그런 추상화들과 백현진의 그림은 확연하게 구분된다.

백현진의 그림 역시 재인식 가능한 형태가 거의 없는 추상화다. 그런데 그의 그림을 보고 있자면 추상화임에도 불구하고 ‘뭔가를 보고 그렸다’ 라는 추측이 강하게 든다. 마치 누드 모델을 앞에 두고 재빠르게 종이에 옮기는 화가의 그림처럼, 백현진의 그림도 그 대상이 무엇인지 알 수는 없지만 어쨌든 뭔가를 보고 재빠르게 ‘받아쓰기’ 했다는 느낌이 든다. 적어도 단순한 색이나 형태, 구성 실험이 아니란 얘기다. 뭔가 그의 몸을 관통했거나, 봤거나, 경험한 그 순간의 받아쓰기다.

‘안 보이는 것을 그렸는데 마치 봤던 것을 표현한 듯한 그림’ 은 내가 생각하는 가장 높은 수준의 그림이다. 적어도 백현진의 그림은 이 범주 안에 들어간다.

이 정도 왔으면 도달하는 다음 단계. 느낌이 좋긴 한데, 도대체 뭘 그린거야? 의미가 뭐야? 라고 자연스럽게 물을 수밖에 없다. 이렇게 의미를 파악할 수 없는 난해한 그림 앞에서 사람들은 흔한 오해를 하게 된다. 이걸 그린 화가는 모든 것을 다 알고 있을 거라는 오해. 과연 그럴까? 추측하건대, 백현진 자신도 자기가 뭘 그린지 모를 것이다.

그림에서 그의 최초의 의도대로 완성된 구석이 거의 없을 것이다. 어쩌다 보니 이런 그림이 나와버렸을 것이다. 붓질을 멈추고 그림을 끝내는 시점만이 그가 유일하게 그림에 의식적으로 개입한 순간일 것이다. 따라서 그의 그림은 의미가 산처럼 가득하거나 혹은 황량한 사막처럼 하나도 의미가 없는, 허무로 가득찬 그림이다. 혹시나 하고 그림 제목을 보지만 의미를 찾는 목적이라면 더욱 혼란스러워질 뿐이다.

그의 그림은 보는 이의 닫혀 있던 감각을 마구마구 열어주는 짜릿함을 제공하는 동시에, 이게 다 무슨 의미? 라는 허무함도 동시에 안겨주는 이중성을 가지고 있다. 그런데 그림에서 우리가 바랄 수 있는 것은 어디까지인가? 라는 생각이 든다. 하얀 입방체의 건물, 적어도 ‘갤러리’라는 장소에서 마주할 수 있는 예술로서는 이보다 더 바랄 수가 있을까? 이런 그림도 그림 자체만으로 정치적이거나 사회적 역할을 담당할 수 있을까? 아아 잘 모르겠다. 머리 아프다. 하지만 적어도, 나는 좋은 그림을 그릴 수 있는 화가는 아니지만 좋은 그림을 알아볼 수 있는 감식안은 가지고 있다고 생각한다. 일단 백현진 그림은 아주, 좋은, 그림이다.

*2016년에 PKM갤러리에서 열린 백현진 개인전 <들과 새와 개의 재능>을 보고 쓴 글입니다