みなさん、こんにちは。 @yasu24です。

9月10日に Hash Hub で行われた「コミュニティ運営から作るブロックチェーン経済圏」というイベントに参加してきました。

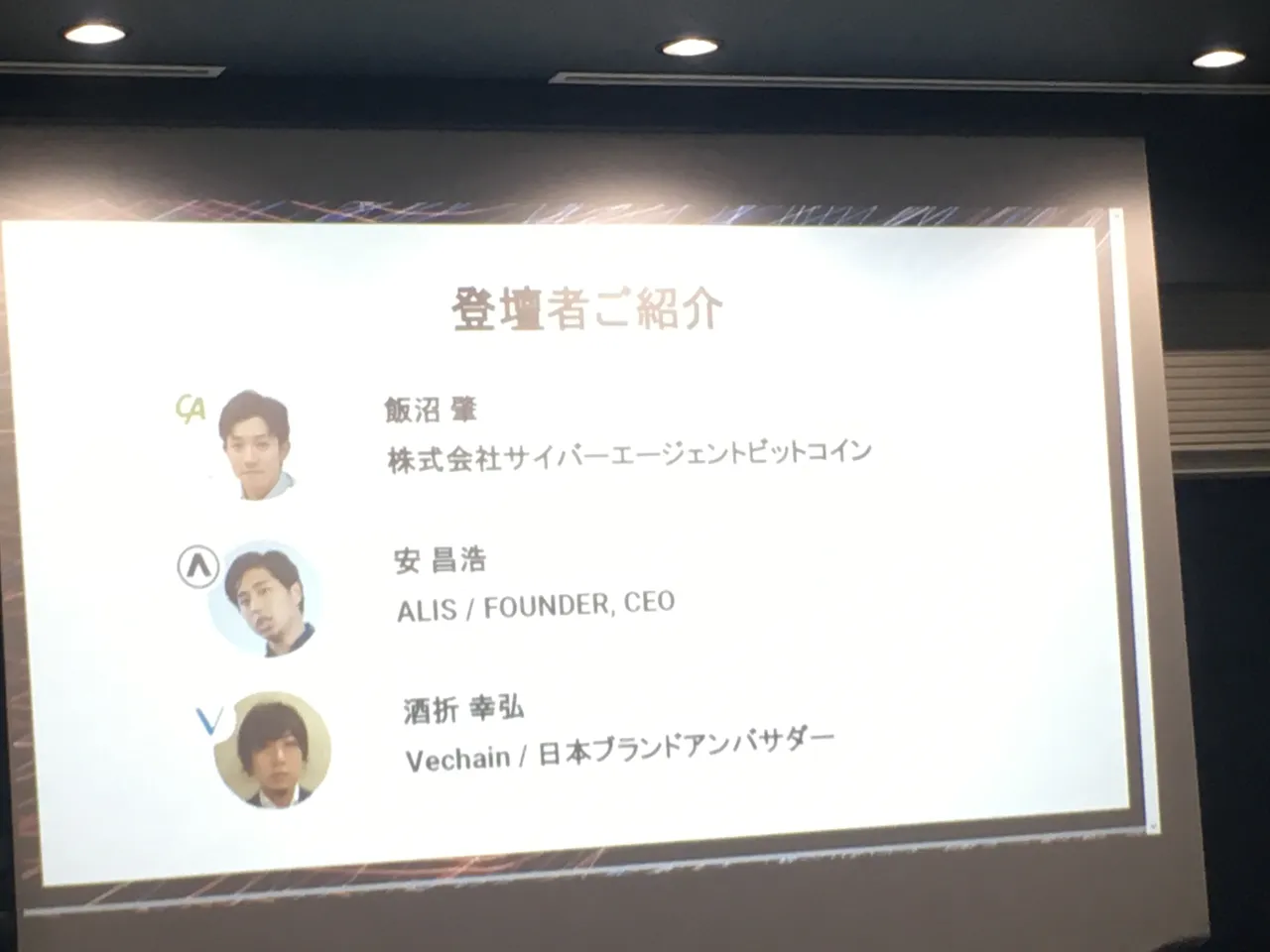

登壇者は、

・飯沼肇さん(サイバーエージェント・ビットコイン)

・安昌浩さん(ALIS)

・酒折幸弘さん(Vechain)

私は Steemitに登録してから1年と2ヶ月くらいになりますが、「 #japaneseコミュニティって、どうあればいいのだろう?」と思うことがあります。「そのヒントを得られないかな?」と思ったことが参加のきっかけでした。

当日の内容については、今朝 @ytrphotoさんが記事を投稿されていました。

@ytrphoto/blockchain-economic-zone-from-community-management-hashhub-event-report

私が今回のイベントに参加して一番よかったことは、登壇者の方々のお話を聞かせていただき、「いま、私のなかで #japanese コミュニティの課題だと思うこと」のヒントを得られたことでした。全く同じように取り入れることは出来ないかもしれませんが、参考になりました。

ALISの安さんお会いするのは、Steemit社の CEO @nedさんが参加してくださった Steemit東京ミートアップ以来でしたが、安さんの方から声をかけてくださり、嬉しくなりました。「こーいうところが、安さん人気の秘訣かな?」と思いました。

みなさんは、 #jaoanese コミュニティのあり方について考えることがありますか?

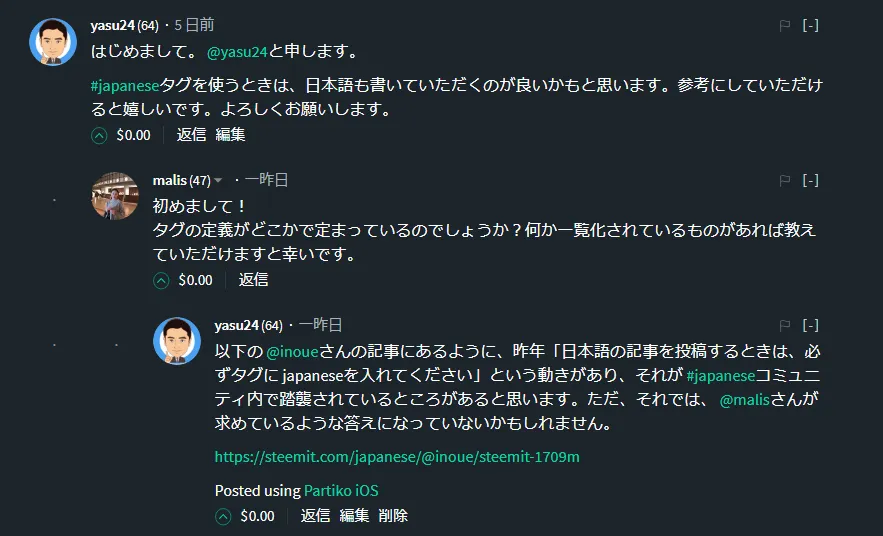

私は、最近 @malisさんが投稿されていた記事を読んだときに英語のみだったので、「 #japaneseタグを使うときは、日本語も書いていただくのが良いかもと思います」とコメントをさせていただきました。それに対して、 @malisさんが「タグの定義がどこかで定まっているのでしょうか?」と返信してくださったので、私は「以下の @inoueさんの記事にあるように、昨年『日本語の記事を投稿するときは、必ずタグに #japaneseを入れてください』という動きがあり、それが #japaneseコミュニティ内で踏襲されているところがあると思います。ただ、それでは、 @malisさんが求めているような答えになっていないかもしれません」と返信するとともに、 @inoueさんの記事を紹介しました。

今回、 @malisさんとやり取りをしてみて、「確かに日本人の方で Steemitを始める人に『どこどこのあそこを見ると、 #japaneseタグについて書かれている』ということが伝わる仕組みがあったら良いかも?」と思いました。 今でも、 #japaneseタグについて触れている記事があると思いますが、始めたばかりの方は気付きにくいと思います。また、Steemitを始めた時期によっても、 #japaneseタグの定義が違うのかも?と思いました。

これからも、「 #japanese コミュニティがどうあれば良いのか?」を考えて行きたいです。

Thank you for reading.

@yasu24