때는 1993년이었다. basic이란 단어가 누군가는 '-직'이라고 읽고 누군가는 '-식'이라고 읽는데, 그 때의 나는 아무리 생각해도 저 S를 -직이라고 읽는게 불편하기만 했다.

그 때 내가 다니던 학원은 - 딱 두 달 다니고 집안의 반대(?)로 그만뒀지만 - 남자 선생님과 여선생님이 있었다. 생각해보면 두 선생모두 지금의 나보단 어렸던 아마 한 스물 두세살 쯤 되었을까. 물론 당시의 나보단 10살도 더 많았다. 남자 선생님 이름은 생각이 나질 않고 - 기억할 이유가 없지 않은가 - 여선생님의 성이 하씨였던 것 같은데, 왠지 그 때 붙터 하씨 성을 가진 여성들을 다 좋아하게 되었던 것 같다. 내가 하지원이란 배우가 섹시하게 느껴지는 것도 어쩌면 그녀가 하씨이기 때문인지도 모르겠다.

그 두 선생님은 쓸 데 없는 내 호기심들을 채워주느라 진땀을 빼곤 했다. 그러니까 질문 자체가 난이도가 있던게 아니라 프린터와 플로터의 '터'가 같은 의미인가와 같은 말도 안되고 왜 그게 궁금한지 오늘날의 나도 이해하기 힘든 그런 질문말이다. 그 둘은 초성이 'ㅍㄹㅌ'로 같기도 했다. 물론 그 땐 '초성'과 같은 따위의 말은 몰랐지만. 그런데 사실 그 두 '-터'는 관계가 있다!

선생은 한참 설명 끝에 - 그 설명이 당연히 하나도 기억나지 않는다 - 둘 다 가능하지만 주로 '-직'으로 읽는다란 답을 해줬다. 하지만 나는 내 고집대로 그냥 '-식'으로 읽기로 했다.

나는 20년도 지난 2014년에 방콕에 있던 친구를 만나서 대화불통을 겪으며 정반대의 상황에 놓이면서 이 사건을 떠올리게 되었다. 영어회화가 쉽지 않은 내게 방콕친구의 영어는 정말 고역이었다. 어떨 땐 태국어인지 영어인지 구분조차 불가능했다. 그 때 유달리 걸리는 단어가 있었으니 바로 '비시'였다. 자주 듣게 되자 나는 그 발음의 정체가 'busy'라는 걸 알게 되었다.

그 뿐만 아니었다. visa, use, does, daisy 비사, 유스, 더스, 데이시...

이건 이미 말한바와 같이 내가 정반대의 상황에 처해있는 상황이었다.

"야, 봐라. 이건 비자, 이건 유즈, 이건 더즈, 이건 데이지라고 읽어야 자연스럽잖아. 회화를 그렇게 잘하는 애가 발음이 그러냐."

내 태국친구는 내가 갈긴 단어들을 유심히 보더니 갑자기 펜을 들었다. 그리곤 뭔가를 썼다.

_Seoul.

"그럼 너 이거 저울이라고 읽어?"

캑. 말문이 막혔다. S가 앞에 오고 중간에 오고 뭐 이런게 문제라기보담은 그 친구의 기가막힌 예시를 보고 그랬던 것 같다. 물론 이제 나는 그 친구와는 반대로 basic을 베이직이라 읽고 있다.

내가 태어나서 최초로 다닌 학원은 컴퓨터 학원이었다. 내 또래에 비해 나는 다녀본 학원이래야 손에 꼽는 것 같다.

- 컴퓨터 학원 1.5개월 (지금 말하고 있는 학원 - 컴퓨터와 결혼)

- 음악학원 3개월 (음악이론이랑 피아노 배우겠다고 가서 놀다옴 - 목적달성 실패)

- 국영수학원 2개월 (수능대비 어린 동생들이랑 대충 - 대학진학 달성)

- 영어학원 2개월 (유럽 유수 대학원 유학생이 되어보겠다고 - 목적달성 실패, 영어도 안됨)

이제 갓 따끈한 40대가 된 내가 다녀본 학원의 전부이다. 가장 처음으로 전문적으로 뭔가를 배울 수 있는 기회였고 또한 내 의지대로 다녀보지 못해 한참동안 미련이 남았던 곳이다. (아마 그 때 하씨 선생님은 지금 50도 넘었겠다.)

MS-DOS 3.0 띠딕띠딕띠딕… 그 때 나는 아마 열 대여섯으로 참 어렸지만 학원 수강생 10여명 중 내가 가장 나이가 많았다. 5.25 플로피 디스크의 뚫린 홀에 손을 대면 내 손에 있던 바이러스가 컴퓨터에 걸린다는 말을 들었기 때문에 나는 무척이나 조심하곤 했다. 그 때의 내 생각에도 생명체 바이러스가 물리적 바이러스가 될 수 있을까 싶었지만, 아쉽게도 그 땐 '바이러스'가 뭔지도 몰랐거니와 더구나 '생명체'나 '물리적'이란 말을 몰랐기 때문에 분명 뭔가 이상했지만 믿기로 했기 때문이다.

그 낯선 MS-DOS 3.1이 읽을 땐 "마이크로소프트 디스크 오퍼레이팅 시스템 버젼 3.1"이란 긴 제목의 함축어임을 배울 땐 재밌기도 했지만 나 이외의 대부분의 수강생들은 깨진 글자들을 붙이고 있었다. '베이직', '씨뿔뿔'... '캐든'지 고양인지를 하는 애도 있었다. 걔들은 8-10세의 애들이었다. 걔들 보다 대여섯살 많은 나는 그 땐 그게 그렇게 한심해 보였다. 저렇게 어린 아이들이 깨진 글자나 붙이고 있다니… 나는 이제야 그 깨진글자들의 조합이 매우 중요한 것들이란 걸 알게되었지만 이젠 동경의 대상일 뿐이다. 너무 골치가 아프니까… 그래도 나는 'dir'과 'cd'명령어 하나로 나는 dos의 천재가 되어가고 있었다. dir을 치고 엔터를 치는 속도는 누구보다 빨랐다. 물론 M이 나오기 전에는. 아, M III는 정말이지 아이콘이란 걸 시작한 윈도우 3.1의 느린 마우스질보다 500배쯤 나았으니까. 나는 내 추억을 읽고 있는 분들이 M의 존재에 대한 기억이 반드시 있길 바란다. 그건 마치 하나의 파일 각각이 확장자란 성질을 나타내고 있는 이름표를 달고 있다는 걸 알고 있다는 사실만큼이나 중요하니까.

5.25인치의 거친 표면과 안으로 보이는 까맣지만 윤이나는 둥근 모양의 디스크는 내겐 참 귀한 자태였다. 물론 3.5인지가 플라스틱 상자에 10개씩 들어있던 SK나 3M 등의 상표를 붙이고 나오자 나는 바로 새 문물로 갈아탔다. 특히 FUJI제품은 값도 조금 비쌌지만 물건 자체가 귀했기 때문에 나는 항상 FUJI제품을 가장 아꼈다.

내가 가장 사랑했던 아래아한글 2...? 기억이 가물거린다. 당시 약 25만원 정도했던 백과사전만 한 상자에 들어있던 패키지는 언제나 동경의 대상이었지만 살 수 있는 물건은 아니었다. 불법다운로드였지만 버젼업이 될 때마다 나는 새 집을 얻은 것 처럼 기뻤다. 그러다 아래아한글이 망한다는 소문이 돌았고 경영난이었는지 뭔지는 기억이 나지 않지만 실제로 한글이 망한다고 "국민여러분이 살려달라"며 나온 제품이 아래아한글 815였다. 아마 이후에 코카콜라 파동때도 이 815버젼이 한 번 나왔던 것 같은데... 당시 한글815는 단돈 8,000원이었다(!!!) 물론 그 돈도 결코 내게 작은 돈이 아니었지만 25만원 짜리 정품패키지를 동경하던 나는 당장 등록했고 꿈에도 그리던 정품CD를 받았다.

그 이후로 재생했는지 다른 이들이 받아서 유지했는지는 모르겠지만 한글은 815사용자들에게 획기적인 업그레이드 비용으로 새 제품을 제공했고, 모든 버젼을 나오는 족족 모두 구매했다. 나는 눈에 보이는 문서는 거의 한글로 다 똑같이 따라 구현할 수 있었다.

일, 공부, 취미, 놀기... 이 모든 것을 컴퓨터를 사용하는 나는 컴퓨터와 하루 16시간 이상을 컴퓨터로 뭔가를 한다. 침대 위에 두고 자다가도 중간에 깨면 뭔가를 하니까. 그러다 맥의 심플함에 단번에 반했다. 그리고 2년만에 나는 맥을, 오직 맥만을 쓰게 되었다. 그러면서 20년지기 아래아 한글은 버려졌다. 하지만 엄밀히 말해서 버린건 아니고 추억의 서럽안에 넣어둔걸로.

1993년, 난 그 컴퓨터 학원에서 비록 한달 반밖에 다니질 못하고 타의로 그만둬야 했지만, 그렇게 일찍 컴퓨터란 존재와 인연을 맺을 수 있게 해 준 그 학원이 내 인생에서 행운의 문이었다고 여긴다. 하지만 그 당시 컴퓨터는 내게 늘 내게 이런 말을 들려주었다.

"Bad Command or file name…"

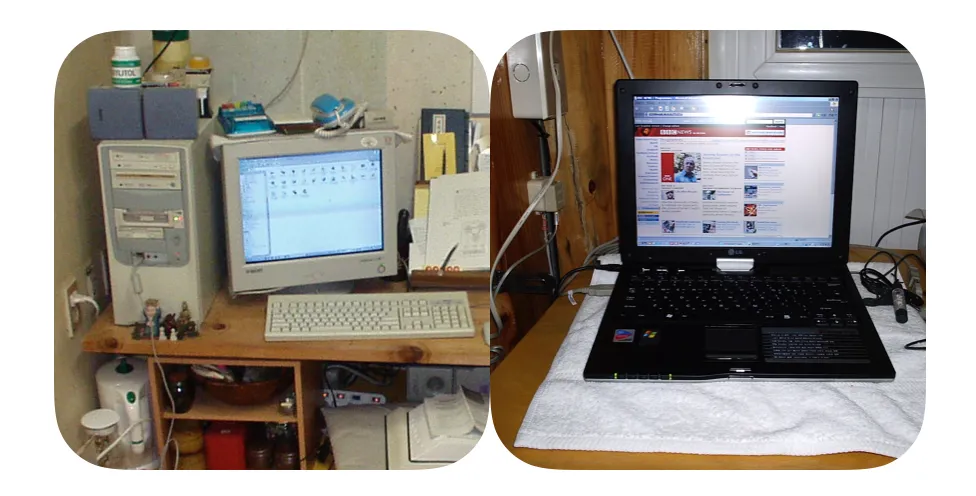

왼쪽은 2001년 조립컴퓨터 사용 때 / 오른쪽은 2005년 가장 괜찮았던 디자인의 LG notebook LT20(아 정말이지 맥을 제외하곤 제가 사용했던 노트북 중 가장 예뻤습니다.)을 쓰던 시절입니다. 용케 둘 다 사진을 찍어뒀네요^^

@gaeteul님의 @gaeteul/g8ypv 에서 추억릴레이 넘겨받고 쓴 글입니다. 그냥 제가 연재하던 단편 시리즈 형식으로 함 써봤습니다. 그래서 이번엔 95%이상 팩트로 채웠습니다.^^ 다음엔 @himapan / @jack8831 / @madlife 님께 릴레이 바통을 넘겨드립니다.

읽어주셔서 감사합니다.