집에 책이 많습니다. 몇 권이 있는지는 정확히 모르겠습니다만, 현재 읽은 책의 비율은 10~15% 정도 되는 것 같습니다. 근데, 아무리 생각해봐도 책을 하루에 한 권 읽는다고 해도 이 책을 다 읽으려면 몇 년은 걸릴 것 같습니다. 그런 생각이 꼬리를 물어 평생 몇 권의 책을 읽을 수 있을까? 라는 의문이 들었습니다.

흠, 앞으로 70년을 더 산다고 가정하고 하루에 한 권씩 읽는다고 친다면 2만여 권의 책을 읽을 수 있겠네요. 하루 한 권 읽기란 불가능에 가까우므니까 열흘에 한권씩 읽는다고 한다면 2000권 정도의 책을 읽게 될 것입니다. 대부분의 사람들이 실제로 한달에 한 권 읽기 어려운 것이 현실이니 일년에 10권 읽는다고 한다면 평생 읽는 책의 숫자는 1000권 내외일 것입니다. 생각보다 우리가 세상에 있는 동안 읽는 책의 숫자가 그리 많지 않죠. 100권 짜리 세계문학전집을 산다는 것은 평생 읽을 책의 1/10에 해당하는 책을 미리 산다는 이야기입니다.

전국민 독서량이 적다. 요즈음 사람들은 책을 안 읽는다. 지하철에 가면 책 읽는 사람은 없고 스마트폰만 한다. 등 이런 이야기 많이 들립니다. 한국만의 현상은 아닌 것 같습니다. 외국에서 지하철 타보면, 많은 사람이 스마트폰을 붙잡고 있습니다. 쉽고, 재미있고 중독성 있는 쪽으로 사람들이 쏠리는 것이 어찌 보면 자연스러운 일인 것 같습니다.

독서량이 적은 것이 걱정스러운지, 사람들은 이렇게 말하곤 합니다. "책을 읽어야 돼!" 하지만 그렇게 말하는 이들도 왜 책을 읽어야 하는지 설명을 제대로 하지 못한 채, 해야한다는 당위만을 이야기합니다. 어차피 전자매체를 통해서 글은 접할 수 있고 충분한 정보를 얻을 수 있으니까, 실용적인 입장에서 굳이 책을 읽어야 할 이유를 모르겠다는 사람을 설득할 수 없습니다.

책읽기는 강요가 아닌 권유여야 한다고 느껴왔습니다. 깨닫기 전에는 잘 움직이지 않는 것이 사람이니까요. 그런 흐름에서 책읽기를 권유하는 좋은 방법은 책읽는 사람들의 이야기를 들려주는 것이라고 생각합니다.

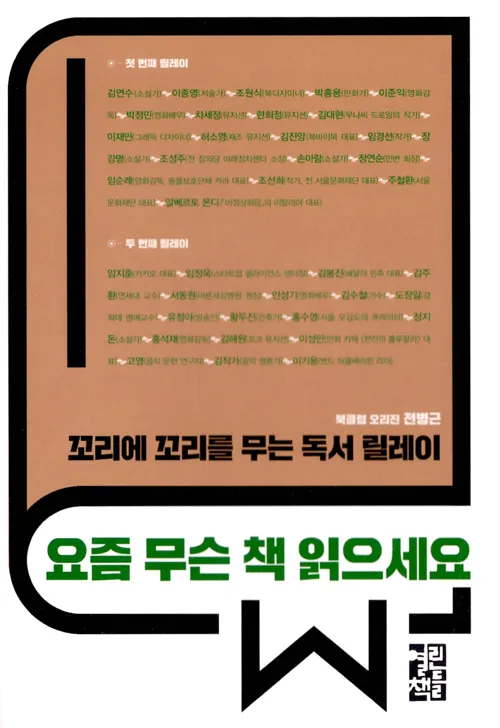

여기에 다양한 분야의 사람들의 책 이야기가 있습니다. 독서에 대한 이야기를 인터뷰하고 다음 사람에게 바통을 넘겨주는 형식으로 진행하여 글로 엮은 것이지요. 김연수 작가로 시작된 책에 대한 이야기가 영화감독 이준익, 배우 박정민, 뮤지션 한희정을 거쳐 방송인 알베르토 몬디까지 이어지곤 합니다. 자신이 읽은 책이 삶에 끼친 영향에 대한 그들의 진지한 설명을 들어보면, 이 사람들은 책을 읽어본 척 하는 것이 아니라 제대로 읽는 사람들이라는 생각을 하게 됩니다. 개인적으로는 TV 프로그램 <비정상 회담>에 출연하는 알베르토 몬디가 밀란 쿤데라의 책을 모두 읽었다고 하는 부분에서 깜짝 놀랐습니다.

책을 많이 읽는다고 무조건 훌륭하고 뛰어난 사람이 되는 것은 아닙니다. 하지만 그런 사람 중에 다독가가 많은 것은 사실이기도 하지요. 한분야에 일가견을 이룬 사람들의 독서 이야기를 한번 접해보는 것은 어떨까 합니다.