안녕하세요. 훈하니 @hunhani입니다.

오늘은 성간 물질과 별의 탄생 과정에 대해 살펴보겠습니다. @oldstone 님께 천체물리학을 쉽게 설명해주는 글을 부탁받았습니다. @oldstone 님께 이번 시리즈를 헌정합니다.

은하와 별의 형성

은하와 별은 어떻게 형성되었으며, 어떻게 분포하고 있을까요? 우주를 거시적으로 바라보면 물질이 고르게 분포합니다. 하지만 우주에서 은하와 별이 만들어지려면 상대적으로 물질이 많이 모인 지점이 있어야 하므로, 만일 우주의 물질이 완벽하게 고르게 분포했더라면 은하와 별은 물론 우리 인간도 존재하지 못했을 겁니다. 따라서 우주의 특정 한 곳을 주목해서 본다면 상대적으로 밀도가 높은 곳이 있겠죠. 약 137억 년 전에 우주는 빅뱅을 시작으로 오랜 시간에 걸쳐 팽창하고 냉각되면서 현재와 같은 우주가 되었습니다. 허블 법칙, 우주 배경 복사, 수소와 헬륨의 질량비 등의 관측 사실들은 빅뱅 우주론을 뒷받침합니다. 빅뱅 이후 약 38만 년이 지나고 나서 빛은 물질로부터 탈출해 우주 전체로 퍼져 나갔지요. 빅뱅의 결과로 만들어진 우주 배경 복사는 탈출 당시의 물질 분포에 대한 정보를 담고 있습니다. 우주 배경 복사 관측 자료의 분석에 따르면 빛이 물질로부터 분리된 당시 물질의 밀도 분포는 완전히 균질한 상태와 비교했을 때 수십만 분의 1 정도의 미세한 차이가 있었죠. 바로 이러한 미세한 밀도 분포의 차이가 시간이 지나면서 조금씩 커지게 되어 궁극적으로 은하와 별이 만든 것입니다.

별이 탄생하기까지

우주가 팽창해 온도가 낮아지면서 기체 입자들이 움직이는 속도가 느려지자 기체 입자들이 밀도가 높은 지점 쪽으로 모이기 시작했습니다. 하지만 빅뱅에 의해 만들어진 밀도의 차이는 너무나 작아서 별과 은하를 만들 만큼의 물질을 한곳으로 모으는 데 수억 년에 가까운 시간이 걸렸죠. 우주는 태어난 지 수억 년의 시간이 흐르고 나서야 은하와 별이라는 구조물을 만들기 시작한 셈입니다.

성간 물질과 성간운

별들 사이의 넓은 공간에 매우 희박하게 존재하는 물질을 성간 물질이라고 일컫습니다. 별과 별 사이에 존재하는 기체와 티끌의 집합체인 성간 물질은 98%의 수소·헬륨 기체와 2%의 먼지로 구성되어 있죠. 성간 물질은 대개 온도가 매우 낮으며 아주 넓게 퍼져 있답니다. 성간 물질 중에서 자체 중력에 의해 덩어리를 형성할 정도로 밀도가 큰 경우를 성간운이라고 합니다.

저온 성간운이 원시별을 만들다.

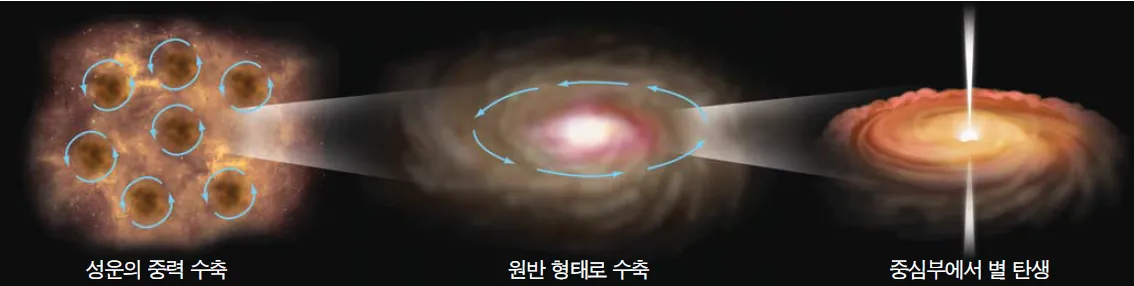

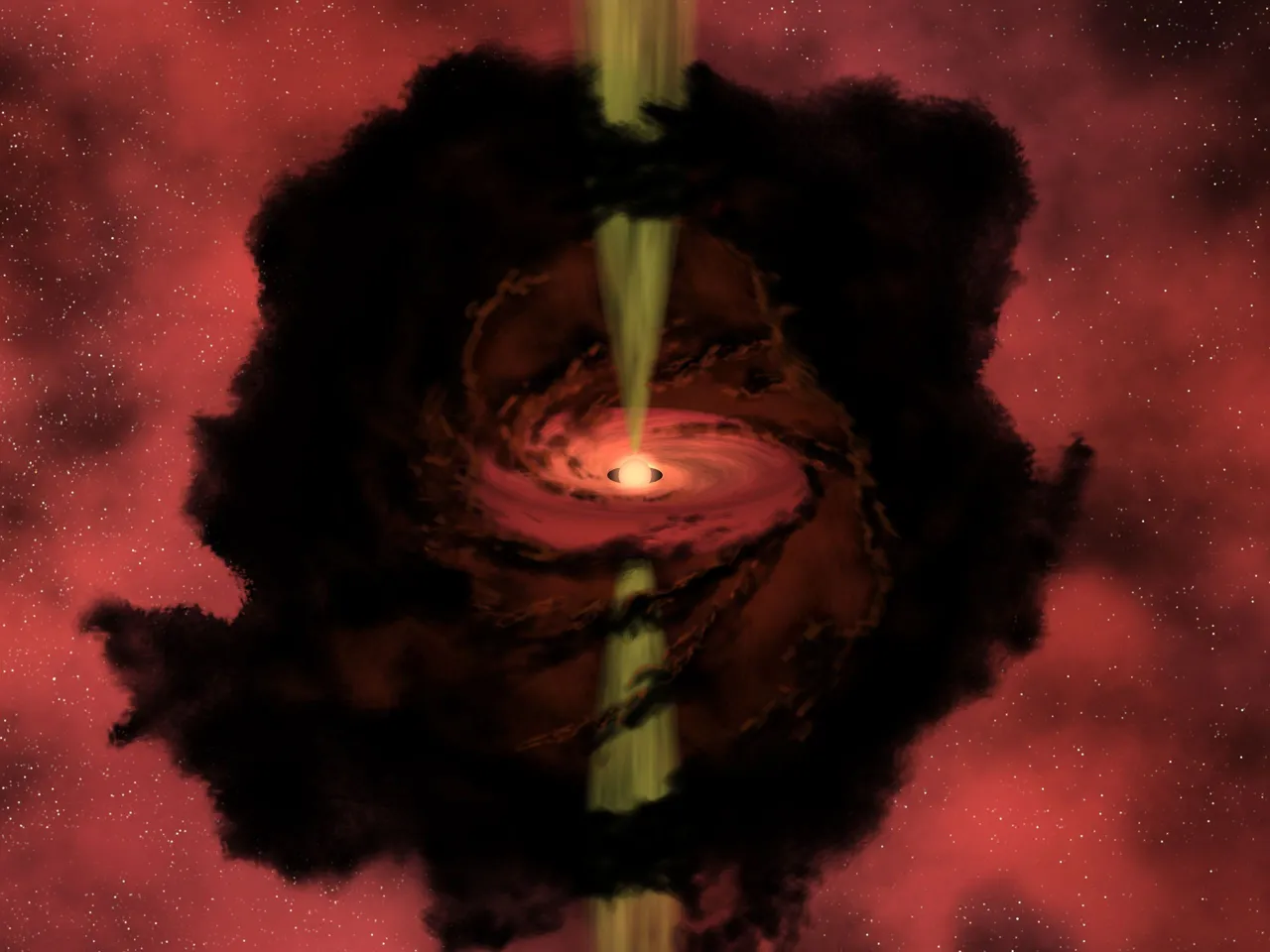

온도가 높으면 높은 열에너지로 기체 분자의 운동이 활발하여 응집이 되지 않기 때문에 별은 절대 온도 10K(켈빈) 정도의 저온 성간운에서 탄생합니다. 밀도가 높은 저온의 성간운이 자체의 중력에 의해 한 곳으로 모여 수축하면 중심에 밀도와 온도가 아주 높은 작은 기체 원반 내지 구를 형성하게 되어 스스로 빛을 내게 되는데 이를 원시별이라고 합니다.

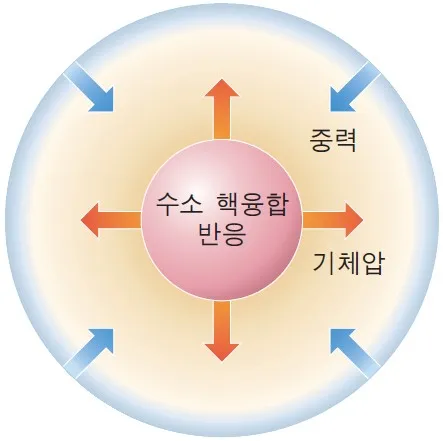

수소 핵융합 반응을 통해 별이 되다.

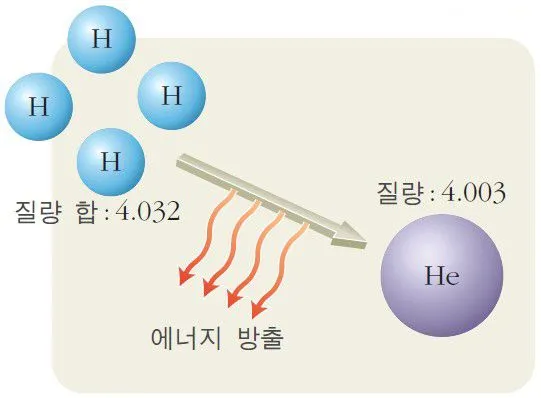

원시별의 중심부가 계속 수축하면 기체 입자들의 위치 에너지가 열에너지로 바뀌면서 막대한 열이 발생하고 중심부의 온도를 높이게 됩니다. 중심부의 온도가 계속 상승해 절대 온도 약 천만 K(켈빈)에 이르면 수소 핵융합 반응이 일어나는데요. 수소 핵융합 반응이 일어나는 순간부터 중력 수축은 비로소 정지되며 우리가 소위 말하는 별이라고 부를 수 있게 됩니다. 수소 핵융합 반응에 의해 4개의 수소 원자핵이 융합해 하나의 헬륨 원자핵이 되는데 헬륨 원자핵의 질량은 수소 원자핵 4개의 질량을 합한 것보다 약 0.7% 정도 작습니다. 바로 이 질량의 차이가 에너지로 방출되죠. 원시별이 수소 핵융합 반응을 통해 스스로 에너지를 만들어 내면서 빛을 방출하게 되면 이를 주계열성이라고 합니다. 별은 일생의 대부분을 주계열성으로 보내기 때문에 주계열성을 가장 많이 볼 수 있습니다. 갓 태어난 별의 질량은 태양 질량의 0.08 ~ 100배 정도로 매우 다양합니다. 무거운 별보다는 가벼운 별이 생겨날 확률이 훨씬 높겠죠?

별 대신 행성

만약 기체 구름이 중력 수축하여 만든 핵이 태양 질량의 7%보다 작은 경우, 중심부 온도가 천만 K(켈빈)에 다다르지 못하여 핵융합을 일으키는 데 실패하고 별이 되지 못합니다. 태양계에서 가장 큰 행성인 목성 역시 태양 질량의 0.1%로, 별이 되지 못하고 식어 행성이 되었죠.

별의 탄생 과정 요약

별의 탄생 과정을 요약하면 다음과 같습니다.

- (1) 성운의 밀도가 커지면서 중력 수축이 일어난다.

- (2) 원시별이 탄생한다.

- (3) 수소 핵융합 반응이 일어난다.

- (4) 수축이 멈추고 스스로 빛을 낸다.

다음 편을 기대해주세요!

지난 이야기

- [돈을 지배하는 물리 법칙] Chapter 0. 서론

- [돈을 지배하는 물리 법칙] Chapter 1. 시세에 작용하는 관성과 작용/반작용의 법칙

- [돈을 지배하는 물리 법칙] Chapter 2. 브라운 운동으로 해석하는 투기 이론

- [돈을 지배하는 물리 법칙] Chapter 3. 천체물리학자가 파헤친 주가와 주가 수익률의 관계

- [돈을 지배하는 물리 법칙] Chapter 4. 멱 법칙과 레비 안정 분포로 알아보는 빈익빈 부익부

- [돈을 지배하는 물리 법칙] Chapter 5. 켈리의 공식으로 알아보는 포트폴리오를 분산하는 방법

- [돈을 지배하는 물리 법칙] Chapter 6. 블랙-숄즈 주가 모형으로 알아보는 주가 변화와 자산의 위험 정도

- [암호화폐가 100% 망한다고? 양자 컴퓨터와 블록체인 보안 이야기] Chapter 0. 서론

- [암호화폐가 100% 망한다고? 양자 컴퓨터와 블록체인 보안 이야기] Chapter 1. 양자 컴퓨터! 도대체 일반 컴퓨터랑 뭐가 다른 거야?

- [암호화폐가 100% 망한다고? 양자 컴퓨터와 블록체인 보안 이야기] Chapter 2. 놀라운 자연의 마법, 양자 중첩/얽힘/순간이동

- [암호화폐가 100% 망한다고? 양자 컴퓨터와 블록체인 보안 이야기] Chapter 3. 병 주고 약 주는 양자 컴퓨터? 양자 병렬성과 양자 통신 보안

- [암호화폐가 100% 망한다고? 양자 컴퓨터와 블록체인 보안 이야기] Chapter 4. 큐비트를 이용한 양자 정보 처리

- [암호화폐가 100% 망한다고? 양자 컴퓨터와 블록체인 보안 이야기] Chapter 5. 양자 정보 세상을 위해 극복해야 할 기술적 난관

- [암호화폐가 100% 망한다고? 양자 컴퓨터와 블록체인 보안 이야기] Chapter 6. 양자 컴퓨터 기술 개발! 그래서 어디까지 진행되었나?

- [암호화폐가 100% 망한다고? 양자 컴퓨터와 블록체인 보안 이야기] Chapter 7. 양자 컴퓨터가 블록체인을 죽일 것이다?

- [밤하늘의 물리학] Chapter 0. 서론

- [밤하늘의 물리학] Chapter 1. 우주론의 기원과 진화

- [밤하늘의 물리학] Chapter 2. 정적인 우주와 동적인 우주

- [밤하늘의 물리학] Chapter 3. 연주 시차와 별의 밝기-거리 관계

- [밤하늘의 물리학] Chapter 4. 세페이드 변광성과 외부 은하

- [밤하늘의 물리학] Chapter 5. 허블의 법칙과 우주의 나이, 크기, 팽창률

- [밤하늘의 물리학] Chapter 6. 빅뱅 우주론으로 알아보는 우주의 탄생과 미래

- [알기 쉬운 물리학] 다양한 물리학 분야와 응집물질물리학 이야기

- [신의 입자] 만물에 질량을 부여하는 입자, 힉스에 대해 알아보자. (상편)

- [신의 입자] 만물에 질량을 부여하는 입자, 힉스에 대해 알아보자. (하편)

- [모든 힘은 어디에서 비롯될까?] 자연계에 존재하는 기본 4가지 힘에 대해 알아보자.

- [도플러 효과] 너와 나의 움직임이 진동수와 파장을 바꾼다?

- [차세대 초고속 이동수단] 하이퍼루프가 왜 특별한지 알아보자!

- [차세대 초고속 이동수단] 하이퍼루프가 지닌 문제점과 그 극복 방안

- 물리학도가 들려주는 인터스텔라를 더 재밌게 보기 위한 18가지 이야기

- 그래핀 끼워 넣어 꿈의 다이오드 만들기