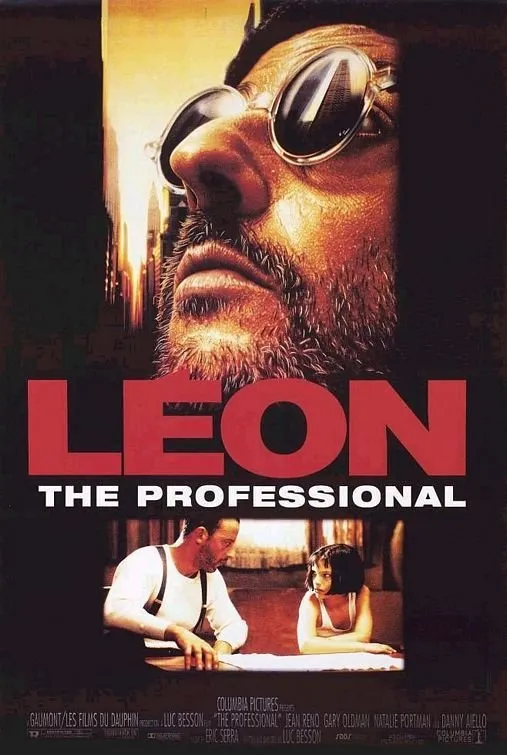

그 때, 1995년. 그 시절에 놓친 '레옹'을 잡으러 간다.

어릴 적 레옹의 장 르노와 나탈리 포트만의 캐릭터는 역시 앞에서 본 작품들과 같이 마찬가지로, 영화를 보지는 못했지만 너무도 강렬했다. 아역이었던 소녀를 잊은 채, 잭 스패로우 선장과 함께 있던 그녀를 보고, 어디서 많이 봤다...했는데, 그렇다. 나는 아직도 키이라와 나탈리가 헷갈린다.

뒷통수에 땜빵을 가진 킬러와 담배를 꼬나물던 소녀.

복도를 사이에 두고 그와 소녀는 문을 비스듬히 마주하며 살고 있다. 일처리가 확실해야 할 킬러에게 어울리지 않는 땜빵이 그의 머리에는 가득하고, 어울리지 않아야 할 담배가 납득이 가는 소녀를 둘러싼 환경(그녀의 단발머리는 얼굴에 난 상처를 가리기에 적당하고 그래서 더 애잔해 보인다), 남들에게는 보이지 않는 그 둘 사이의 유대감이 복도를 사이에 두고 이어진다.

한바탕 전쟁 같은 소동이 복도에서 일어났다. 다른 어른들 앞에서는 담배를 숨기지 않던 소녀는 끝방에 사는 아저씨에게만큼은 숨기고 싶다. 그의 일거수일투족을 아는 듯이 그가 필요한 물품을 꿰차며 장을 보고 오겠다 말하며 길을 나선다. 그 사이 복도에서는 난리가 났다. 그리고 소녀는 가족을 잃었다.

좁은 현관문의 구멍 사이로 장을 보고 돌아온, 소녀가 울고 있다. 문을 열어 줄 것인가, 지켜만 볼 것인가. 그는 좁은 구멍 사이로 소란을 지켜보고 있던 차였다.

돼지우리 같던 그 집에서 소녀는 가족 모두를 잃었다. 더럽고 냄새가 고약한 돼지들 사이로 가여운 동생이 있었다.

충격적이고 비극적인 현장을 지켜보고도 태연하고도 침착한 얼굴로 복도의 끝, 그의 방문으로 걸어가는 소녀. 그 현장 앞을 지키던 사내에게는 보이지 않던 두려움이 가득한 소녀의 얼굴이 좁은 구멍 사이로 보이는대도 킬러는 몸과 마음이 충돌하듯 망설이며 쉽사리 문을 열지 못한다.

소녀답지 않았던 대범함이 그녀 자신을 살렸고, 킬러답지 않았던 그의 다정함이 결국은 그 둘을 떼어놓을 수 없게 만들었다, 그가 원한 것은 아니였지만 말이다.

킬러와 소녀, 동거같은 동업, 동업같은 동거를 시작하다.

킬러와 소녀의 만남도 어디에서나 흔히 볼 수 있는 모습은 아니다. 킬러 본연의 임무를 수행할 때와는 다르게 다소 부족하고 어수룩해 보이는 그와, 또래와 달리 모진 풍파와 함께해 소녀답지 않은 언행과 행동이 스스름없고 때로는 나이에 맞는 발랄함을 가진 소녀, 이 둘 각자의 모습은 과연 한 인물이 맞는 것인가 하는 생각에 빠져들게 한다.

마틸다에게 있어야 할 어느 한 부분이 레옹에게 있는 것 같고, 레옹에게 있어야 할 다른 한 부분이 마틸다에게 있는 것 같다. 어울리지 않을 둘의 만남이지만, 레옹과 마틸다는 서로에게 서로가 없어서는 안 될 존재가 된 것 같다.

화분과 우유

'그걸 무척 사랑하는군요?'

'제일 친한 친구야. 항상 행복해하고 질문도 안해. 나 같아, 봐봐. 뿌리도 없거든.'

'정말 사랑한다면 공원에 심어 뿌리를 내리도록 해야 돼요. 내가 자라길 바란다면 나에게야말로 물을 줘야죠.'

'네 말이 맞다.'

레옹은 자신이 보려는 대로 화분을 바라보고 있다. 화분에는 표정도 없으며, 뿌리는 없는 것이 아니라 보이지 않는 것뿐이다. 킬러로서 주어진 임무에만 충실할 뿐, 자신에게 주어지는 수당에는 관심이 없다. 그래서 킬러로 고용된 자기 자신을 투영시켜 보는 것에 불과해 보인다. 몸뚱어리의 성장이 끝난 그가 화분을 애지중지하는 것은 어쩌면 자신의 다른 무언가의 성장을 바라고 있는 것인지도 모르고, 크게 눈에 띄는 성장이 보이지 않는 화분에 만족하고 있는 것인지도 모른다.

킬러로서 어울리지 않는 건 머리에 가득한 땜빵 뿐이 아니다. 화분에 물을 주고 빛을 쬐어주듯 그는 우유를 규칙적으로 섭취한다. 우유가 웬 말인가. 그것도 거의 주식처럼 먹고 있다. 일처리를 끝내고 고용주와의 만남에서도 마시는 걸 보면, 단순히 칼슘이 부족해서 먹는 것은 아닌 듯하다. 하지만 무언가 어리숙해 보이는 그를 보면 조금은 수긍이 간다. 킬러로서는 이미 경지에 올라있지만, 아직 내면에 담긴 그 무엇은 그에 상응하게 올라와 있지는 않은 것 같다.

게임은 시작 되었다.

둘에게는 서로가 흉내 내는 누군가를 맞추는 게임이 더 어울렸을지도 모른다. 승자와 패자가 웃고 넘어갈 수 있는 승부는 패배를 안겨주는 쪽도 승리를 빼앗긴 쪽도 상처가 남지 않는다.

그러나 마틸다는 수수께끼 같던 그 게임에서도 레옹을 이겨내더니 그를 자신의 게임으로 들여놓는 것에서도 승자가 되었다. 웃고 즐기던 승부에서는 적수로 만나 서로 웃으며 게임이 끝이 났지만 이번에는 다르다. 적수를 향해 가지는 복수심만큼 그 둘에게 상처로 돌아올 수 있다.

그 게임은 둘에게 어떠한 성취감을 줄 것인가, 아니 레옹에게는 우유 대신 물을 주며 그를 자라게 할지도 모르며, 마틸다에게는 불같이 끓어오르는 화를 잠재울 물을 뿌려줄 수도 있을 것이다.

인생의 처음

한 번 뿐인 인생의 첫 경험은 누구에게나 소중하다. 다른 동물들과는 다르게 나약한 존재로 태어나 기어 다닐 수밖에 없는 가볍고 가엾은 인간은 첫걸음 떼며 제 아비와 어미에게 즐거움을 선사한다, 본인의 기억에는 존재하지 않겠지만 말이다. 그로부터 또다시, 다른 동물들과는 다르게 더디게 성장하여 의사소통을 나눌 때에는 뒤처졌던 발걸음이 다른 종족들의 한 보를 멀찌감치 따돌린다.

레옹의 첫사랑은 그의 성장을 멈추게 하였다. 상처를 치유하여 앞으로 나가며 분열해야 했을 내면의

세포들, 그때의 그는 발걸음을 멈추었다. 그래서 사랑은 이 세상에서 가장 위대하고 진보적이며, 다른 한편으로 아픈 것이기도 하다. 레옹은 아픔을 치유하고 밀어내지 않고, 그대로 받아들이고 간직한 채, 분열의 방향을 다른쪽으로 돌려놨을 것이다.

사랑에 종류를 나눠 레옹과 마틸다의 사이를 바라보고 싶지는 않다. 프랑스에서는 아무렇지 않던 그 관계가 대서양을 건너 미국에 닿으며 달리 보이기도 했다.

마틸다 덕분에 그는 몇 년 만의 곤한 잠을 잘 수 있었고, 다시 한 발짝 나설 수 있게 되었다.

보이지 않던 뿌리, 제 자리를 찾다

아마도 그는 자신의 몸과 마음이 충돌하던 그 망설임의 이유를 알았는지도 모른다. 한 번의 큰 파도에 떠 밀려 멀어진 그였다. 다시 돌아가거나 다른 곳을 찾지 않고, 잔잔해진 바다 한가운데에 적응된 자신의 모습을 그냥 내버려 두는 것이 낫겠다 싶었을 것이다.

집어삼킬듯한 파도를 경험한 그로서는 자신에게 다가오는 파도의 성질을 파악하는데 긴 시간이 필요했을지 모른다. 다행히도 그 파도는 체념한 채 살아오던 자신을 보다 나은 곳으로 떠밀어줄 그것이었고, 비록 함께 도착하지는 못했지만 뒤 쫓아오던 다른 성질의 파도를 물리침으로써 앞서 보낸 물결을 온전한 곳으로 도착할 수 있게 하였다.

'스탠필드?'

'바로 맞췄어'

'이건 선물이야. 마틸다의...'

아마도 레옹은 자신을 덮쳤던 파도가 다시 연쇄적으로 마틸다에게 가지 못하게 다가오는 고리를 끊었는지도 모른다. 스탠필드, 그가 그녀의 첫사랑의 아비일지도 모른다는 생각을 잠시 했다.

shape of my heart

스팅의 이 노래의 가사를 음미하며 들어본 적은 처음이다. 물론 가사의 내용이 온전히 전달되지 않아도 음악은 음율 그대로 영화와 잘 어울리는 것 같다. 가사의 의미를 다시 곱씹어 들어보니 영화를 쓴 이가 이미 쓰인 이 노래를 배경음악으로 선택했는지, 아니면 노래를 쓴 이가 영화를 본 후 가사를 붙인 것인지 알 수는 없지만, 둘의 의미는 오묘하게 연결되어 있는 듯하다.

뤽 베송의 영화는 '택시' 이후로 처음이다. '제5원소'도 얼핏 봤지만 제대로 감상해내지 못했다. 듣기로 '제5원소'의 발판이 될 영화로 이 작품을 만들었다는데, 얻어걸렸지만 너무도 잘 얻어걸린 것 같다. 레옹과 마틸다의 캐스팅 비화도 들었지만, 장 르노 자체가 레옹이었고, 나탈리 자체가 마틸다였다.

그때, 1995년. 극장에서는 못보았겠지만, 다른 경로를 통 어릴 때 보고 지금 보았다면 어땠을지 궁금하다.

이 영화, 한 번 보기에는 너무 아까워 다시 봐야겠다. 이미 두 번 봤으니, 세번째를 기다려야지.