나는 왜 미술을 하는가

반 성 의 강 력 함

좋아하는 동시대 화가를 꼽으라면 내 그림 취향에 딱 들어맞는 몇몇 화가 이름을 떠올린다. 전문 분야에 종사하는 사람들이 그렇듯 나 역시 미술 분야를 파고들수록 취향은 까다로워지고 좋고 나쁨의 기준도 명확해진다. 때문에 순간적인 호감이 아닌 '뇌리에 남는' 미술가의 이름을 떠올리는데에는 열 손가락을 넘는 경우가 없다. 최근 내 리스트에 한 명이 추가되었는데 바로 김용익 작가다.

70년대 한국 모더니즘 화단을 대표하는 작가라고 하는데 솔직히 난 그가 누군지 몰랐다. 아마 그의 이름을 듣거나 작품을 본 적이 있었다한들 쉽게 잊어버렸을 가능성이 크다. 왜냐면 그의 작품은 내 취향과 거리가 있을 뿐더러 심지어 내가 미술 전시장에서 마주쳤을 때 가장 '싫어하는' 종류의 작품이었기 때문이다. 그런데 왜 그가 내 리스트에 올라갔을까? 답을 공개하기 전에 조금 더 그의 작품에 대해 써보고자 한다.

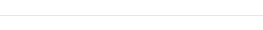

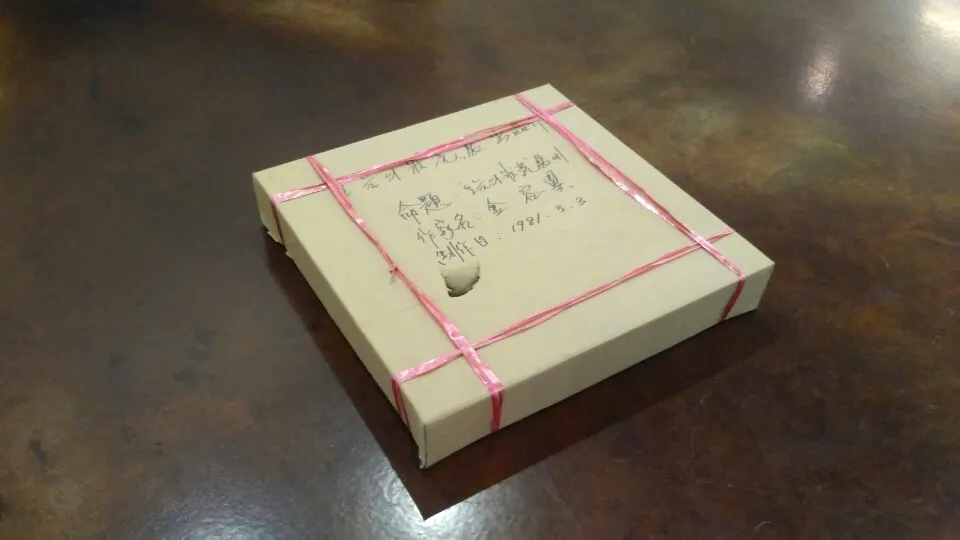

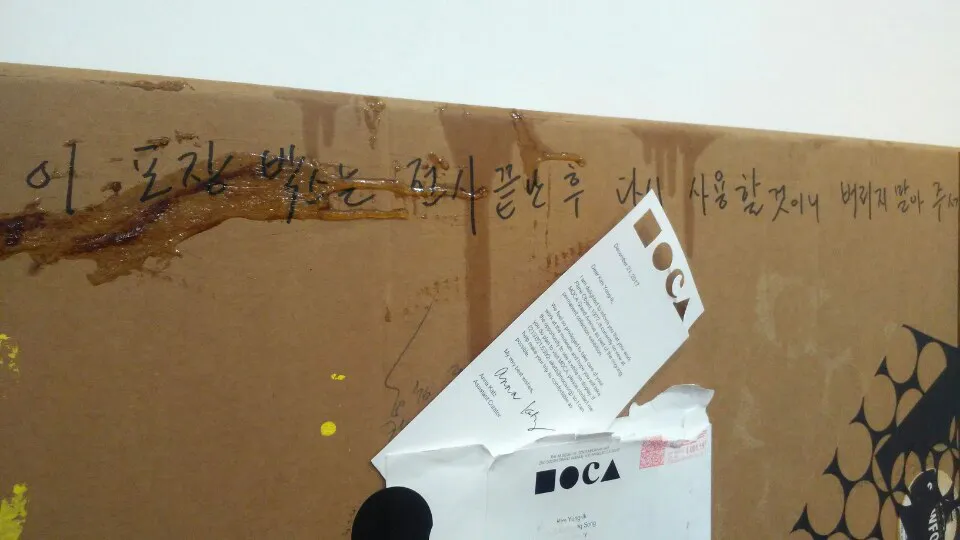

김용익 작가의 작품은 커다란 천을 군데군데 접어서 전시장 벽에 걸어놓거나, 캔버스에 동그라미를 일정한 간격으로 그려넣는 소위 땡땡이 그림이거나, 포장박스를 쌓아놓는 식이다. 만약 우연히 들어간 미술관에서 이런 작품을 보았다면 난 어떤 생각을 했을까? "아~ 이런 것좀 제발 그만! 옛날 모더니즘 작가들의 철 지난 권력이 아직도 전시장에서 근엄하게 작동하고 있구나!" ...

한국 화단을 지금까지 일궈온 까마득한 선배들의 노력을 제대로 알지도 못하고 무시하는, 머리에 피도 안마른 젊은 작가의 배은망덕한 생각이라고 비난한다면 마땅히 대응할 말은 없다. 그런데 김용익 작가의 저서를 읽어보니 작품 의도를 오히려 '인증된 모더니즘 이미지 권력에 흠집내기'라고 설명하고 있어서 짐짓 당황스러웠다. 논리적-개념적으로는 그의 설명을 이해할 수 있는 여지가 있을지도 모르겠다. 그러나 여전히 내 눈에는 그의 작품들 역시 '인증된 모더니즘 권력' 그것도 아주 강력하고 근엄한 권력으로 비춰지는 것은 어쩔 수 없지 않나.

모더니즘 미술에 대해서 간단한 내 견해를 밝히자면, 그 당시에는 꼭 필요한 과정이었겠지만 지금에는 대부분 '기념비적 가치' 그 이상의 의미가 있을까? 하는 의문이 든다. 예컨대 회화의 평면성이라고 해 보자. 모더니즘 당시에 평면성은 회화에서 누구나 꼭 집고 넘어야 할 숙제이며 그 자체가 커다란 화두였을 것이다. 그러나 요즘은 어떤가? 구태여 클레멘트 그린버그를 언급하지 않더라도 미술에 있어서 평면성이라는 것은 더이상 이론적으로 극복해야 할 숙제가 아니라 시각적으로(문화적으로) 이미 대부분 획득하고 있는 것이 아닌가? 때문에 평면성 자체를 화두로 삼고 있는 미술 형식을 마주칠 때면 약간의 고리타분함을 느끼게 되는 것이다.

김용익 작가의 작품도 마찬가지 느낌으로 다가왔다. 아무리 '모더니즘 권력에 흠집내기'가 그의 목표라고 한들, 모더니즘 형식으로 제작된 그의 작품(당연히 그의 전략이지만)은 세심하지 않은 내 시각에서는 "결국 그게 그거 아님?" 라고 생각하게 된다. 그러나 김용익 작가를 포함한 모더니즘 미술이나 권력에 대한 글을 쓰려는 의도는 아니었기에 이 즈음에서 그만 하기로 한다.

눈치챘겠지만 '좋아하는 화가 리스트'에 김용익 작가가 올라간 것은 작품과 작품론에 내가 전적으로 동의해서가 아니다. 그러나 그의 저서, <나는 왜 미술을 하는가>를 읽어본 뒤 그에게 매료되었다. 김용익 작가의 글은 이전에 미술과 관련해 접했던 글에서는 전혀 찾아볼 수 없는 종류의 글이었다. 이미 한국미술 역사의 일부를 대표했고, 이제 70을 바라보는 '미대 교수님'을 우리가 흔히 상상하는 그런 글과도 거리가 멀었다. 확신에 찬 어조로 영광스런 지난 날들을 회상하고 곧이어 젊은 작가들에게 "이렇게 해봐!" 라고 훈계하는 식의 '꼰대'가 될 자격이 충분함에도 불구하고, 그는 오히려 정 반대의 모습을 글에서 보여주었다.

어떤 문장을 자신있게 쓰고, 곧바로 뒷 문장에서 "정말 그럴까?" 라고 스스로 자신의 생각을 회의하고 점검해보는, 그리고 스스로 괴로워하는 글쓰기의 태도에서 나는 '진정한 작가상'을 떠올리게 되었다. 작가로서 스스로의 내적 흔들림을 감추지 않고, 오히려 공개적인 글쓰기를 통해 적나라하게 사유하는 방식은 기존의 미술 잡지나 평론 글에서 찾아볼 수 없었던 것이다. 흔들림을 고백하는 글의 강력함이 뭔지 알게 되었다. 순간 무릎을 탁,,, 치며 "아! 이렇게 접근하면 되는구나." 라는, 미술에 있어서 일종의 '방법론'을 배운 것 같은 느낌도 든다. (이게 사실 그가 전파하고 있는 '개념 미술'이 아닐까?)

특히 군사독재 시대에 불어온 '현실 참여형' 민중미술의 광풍을 속으로는 동경했지만 자신과 맞지 않은 미술을 끝끝내 받아들이지 않고, 자신의 방식으로 미술-사회와의 관계를 여태껏 구축해왔다는 점이 인상적이었다. 모더니즘의 상징이었던 인습적인 화이트큐브 미술을 탈피하고자 공공미술 활동을 전개하지만 한편으로 '예술가 신화'가 살아있는 개인 작업실과 갤러리 공간의 달콤함을 그리워하는 장면도 재미있게 읽었다. 또 좀 부숴지거나 더럽혀져도 괜찮고 누구나 만들 수 있을수록 '좋은 작품'이라는 그의 기준도 신선하다. 종합해보면 김용익 작가의 작품보다는 작가로서 그의 태도에 매료된 셈이다.

흔히 미술을 시각예술이라고 하지만, 그것은 미술을 너무 좁은 틀 속에 가둬버리는 것은 아닐까. 왠지 모르겠지만 김용익의 글쓰기는 단순한 글쓰기가 아니라 엄연한 '미술 행위'로 받아들여지기 때문이다. <나는 왜 미술을 하는가>의 글들은, 단지 작품과 별개로 떨어진 작가노트를 엿본 느낌이 아니라 마치 미술 작품을 감상한 듯한 느낌이다. 이것도 미술이다.

타이틀 디자인 @kyunga