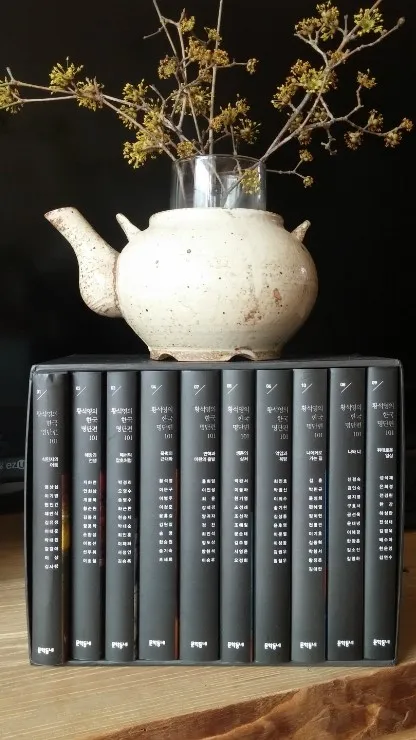

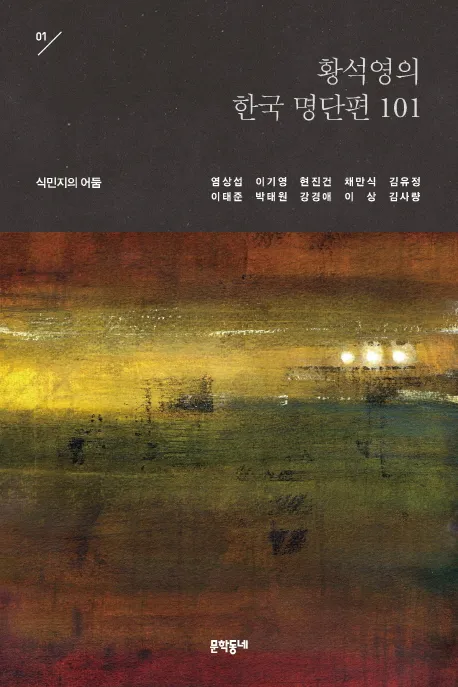

한국의 근현대 소설이라곤 중 고등학교 때 국어 교과서에서 본 <운수 좋은 날> 정도만 겨우 기억에 남아있던 게 전부였다. 그만큼 나는 10대와 20대에는 문학을 가까이 하지도 않았거니와, 소설은 가끔 무라카미 하루키 정도만 재미있게 읽었던 게 또 전부였다. 서른이 되던 해부터 독서와 글쓰기의 오락을 정기적인 목표로 삼으며 즐기게 되었는데, 문학적인 밑천이 거의 전무하던 나에게 어느 날 생각지도 못한 선물이 주어졌다. 바로 <황석영의 한국 명단편 101> 전집 세트가 어느 날 우리 집 거실 바닥에 뙇! 앉아서 날 기다리고 있는게 아닌가!

염상섭에서부터 박민규까지 집대성한 황석영 선생의 안목을 믿고, 이것만 다 완독하면 적어도 한국 문학사에 흐름을 어느 정도 잡을 수 있다고 생각하니, 전집 세트를 보기만 해도 여간 든든하지 않을 수 없다. 올 한해는 이 전집만 잡고 놀아도 충분하겠다는 뿌듯한 마음으로 1권, <식민지의 어둠> 편을 꺼내어 일주일동안 읽었다. 결론부터 말하자면 식민 시대를 살아낸 작가들의 이야기는 더 없이 처절하고 비극적인가 하면, 마치 시트콤을 보듯 낄낄대고 읽을 만큼 굉장히 다채로운 작품들이 많았다. 또한 지금은 쓰지 않는 옛말들의 구수하고 재미난 표현이란!

염상섭의 <전화>에서는 '전화기'를 처음 매달았던 조상들의 천진난만한 감정과 그로 인해 벌어지는 시트콤같은 이야기에 정말 절로 웃음이 나며 보았다. 그 당시 아내 앞에서 오히려 큰소리치며 태연하게 기생집을 드나드는 남성들의 개새끼스러움에 감탄하기도 했다. 다만 황석영 선생은 소설 뒷편에 "식민지 조선 부르주아에 대한 신랄하고 우스꽝스런 풍자" 라고 해설하고 있으나, 나는 시대적 상황을 아무리 상상하려고 애써 보아도 기껏 '전화'라는 소재에 '부르주아에 대한 풍자'라고는 도무지 가슴으로 연결되지가 않았다. 내 상상력의 한계일수도 있고, 80년대에 태어난 세대의 시대적 한계일수도 있겠다는 생각을 했다.

이기영의 <쥐불>은 그 당시 불합리한 제도 속에서 궁핍할 수밖에 없었던 농촌 사회를 엿보았다. 땅을 얻고 일을 한다해도 미래가 보장되기는 커녕 빚만 더욱 늘어나는 그네들의 현실이, 비록 굶어죽는 꼴은 없다고 하나 마찬가지로 일반적인 노동으로 미래에 대한 희망을 품을 수 없는 이 시대의 젊은이들과 겹쳐 보이기도 했다. 정당한 노동에 희망이 보이지 않는 사회에서 사람들은 어떻게 변할 것인가? 그런 상황에서 부당한 방법으로 취한 이득에 대한 도덕적인 힐난이 어디까지 가능할까? 만약 내가 그 돈을 받아먹는 가난한 가족의 일원이었다면? 나는 자신 없다. 정말로 자신이 없다.

현진건의 <운수 좋은 날>은 유일하게 결말까지 알고 있는 소설이었음에도 불구하고 끝까지 손에 땀을 쥐고 읽었다. 숨막히는 한편의 스릴러를 보는 듯 긴장의 끈을 놓을 수가 없었다. 소설 속의 등장인물로 개입하여 속절 없이 막걸리나 퍼먹고 있는 김첨지의 궁둥이를 걷어차며 "언능 집으로 꺼져 이 새끼야!!!!" 라고 백 번 소리를 지르고 싶을 정도로 빠져드는 이야기였고, 짧은 분량이지만 읽어내는 것 자체가 안타까움이 연속이었다. 중 고등학교때 이런 식민지 시대의 문학 작품을 소개하고는 마땅히 늘어놓는 해설이란 것이, 이 모든 등장 인물의 사건이나 배경이 식민지 조선에 대한 '은유'로 연결하곤 하는데, 물론 작품이 시대적 맥락과 긴밀하게 연결되어 있음은 부인할 수 없는 사실이나 나는 현진건의 <운수 좋은 날>을 읽으면서 식민지 조선에 대한 생각은 단 한모금도 하지 않았다.

채만식의 <치숙>은 현실 세계에서는 무능력하고 남에게 기대어 살며 심지어 염치도 없지만, 속으로는 거국적 이데올로기만 뜨겁게 품고 있는 공허한 지식인의 모습을 대화체로 우스꽝스럽게 묘사하고 있다. 당장의 현실을 염치있게 살아가지 못하는 사람이 부르짖는 사상이란 얼마나 허망하게 들리는 것인가? 마치 당대에 살고 있지 않는 듯한 태도로 당대와 거리를 두며 신랄하게 풍자하는 채만식의 넓은 시각에 깜짝 놀랐다. 역시.. 괜히 고전이 아니라는 생각을 했다.

김유정의 <금 따는 콩밭>을 읽으면서는 자꾸 장기하의 노래 <아무것도 없잖어>가 머릿속에서 배경 음악으로 깔리는 탓에 자꾸 웃음이 났다. "죽을똥살똥 왔는데 여긴 아무것도 없잖여 / 푸석한 모래밖에는 없잖어 / 이건 뭐 완전히 속았잖어 / 되돌아 갈 수도 없잖어" 아.. 정말 싱크로율 100% 다. <금 따는 콩밭>을 처음 읽는 분이라면 <아무것도 없잖어> 노래를 크게 틀고 읽으라고 권하고 싶다. 등장 인물이 안타깝지만, 안타깝게도 무척이나 재미있었다.

강경애의 <소금>의 스토리는, 등장 인물에게 연이어 일어나는 가혹한 설정이 억지 막장처럼 느껴지다가도, 그 시대 자체가 사람들에게는 막장 드라마나 다름없었을 실체라고 생각하니 절로 숙연해졌다. 비극에 이은 비극, 그 비극에 이은 더한 비극이 소나기처럼 퍼붓는 이야기에, 차라리 220자 가량의 소설의 결말 부분이 유실된게 다행이라고 생각될 정도였다. 결말 부분이 온전히 남아있었다한들, 만에 하나라도 극적인 해피엔딩이 될 가능성은 제로에 가까웠기 때문이리라.

김사량의 <빛 속으로>를 읽으면서는 문학의 역할에 대해 생각해보았다. 시대나 인간이 어떠한 상황에 처했을 때, 단순한 이분법적 논리로는 도저히 설명될 수 없는 복잡하고도 다층적인 삶의 층위를, 문학이 아니면 도대체 무엇이 보여줄 수 있을까? 소설이 아니면 역사에도 기록되지 않은 시대가 낳았던 수많은 사생아들을 어떻게 후손들이 마주할 수 있었겠는가? 소설 속 남선생님이 하루오를 극진하게 보듬었던 이유는 하루오라는 인물이 그 복잡했던 시대가 잉태한 아이러니의 총체였기 때문이었을 것이다.