이 책을 처음 만난 건 군산의 마리서사라는 서점에서였다. 지금 생각해보면 그 때 책을 샀어야 했는데, 나는 한참이 지나고 나서야 이 책을 손에 넣었다.

'비수기의 전문가들'이라는 인상적인 제목과 온돌이 최악의 발명품이라고 묘사한 날선 문체. 바닥에 지지고 앉아 있다보면 나가기 싫어지게 만든다는 것을 이유로 드는데, 강한 이끌림을 느꼈다.

비수기의 전문가들.

마치 나를 표현하는 단어같았다. 전문가라고 내세워 말할 순 없을지 몰라도 비수기인 것 만은 분명하다고 느꼈기 때문이었을까.

독립서점을 좋아하고 언제나 염탐하면서도 동시에 일상적인 것들을 주제로 다루는 그 가벼움에 거부감이 있었던 것도 사실이다. 그래서 이런 '그림책'에는 편견을 가지고 있었다. 가볍고 쉽게 쓰여졌을 것이라는..

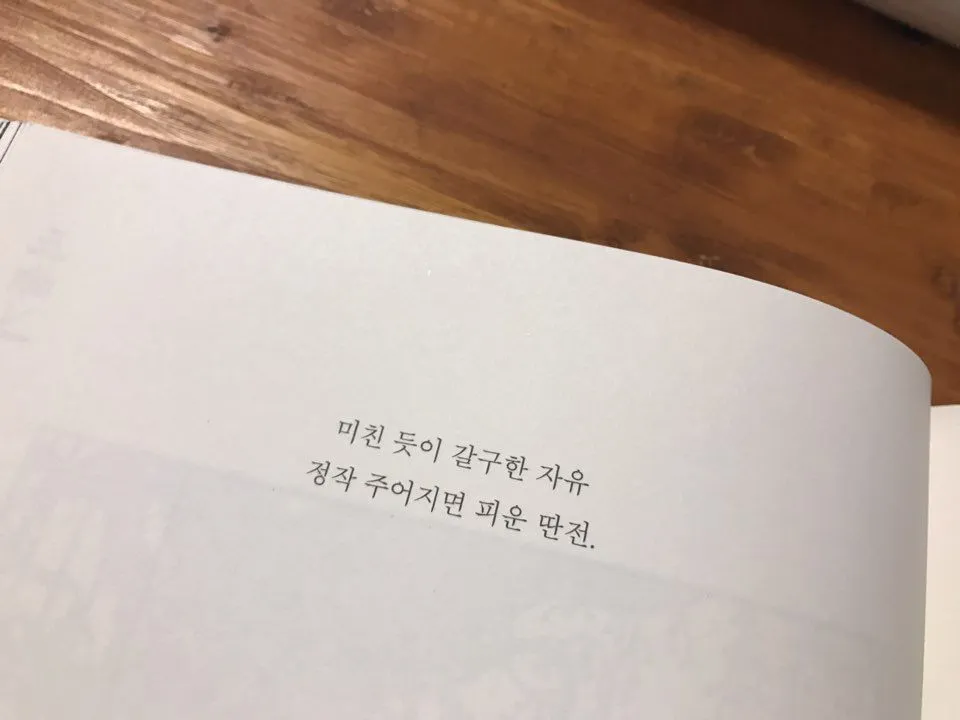

종이 한장에 담긴 글씨와 글의 밀도를 무게로 따진다면, 이 책도 높지 않은 밀도를 자랑한다. 글과 그림이 함께 등장하는 책에서 흔히 보아왔던 여백이다.

김한민. 이 작가의 책을 처음 접해보았는데, 뭔가 세상에 맞지 않는 염세주의자 같은 우울한 시선이 무척이나 매력적이다. 의식의 흐름대로 쓰고 그린 것 같지만, 진짜배기인 것 같다. 책을 쓰기 위해 허투루 쓴 문장은 하나도 없는 것 같은 느낌. 가치없어 보이는 자신의 모습일지라도 최대한 그대로 드러낸 모습이 가치있어 보인다.

이 소설에 등장하는 동굴을 뛰쳐나간 '호랑이'가 자신을 묘사하는 것인지 자신이 옆에서 지켜본 어떤 제3자를 묘사하는 것인지 알길이 없다. 내 예감엔 왠지 그 자신을 표현하는게 아닐까 싶다. 그렇지 않고는 이렇게 내면적인 생각들을 잘 풀어낼 수가 없다.

내가 생각하고 있던 것들을 표현해 준 사람이라고 느끼다가, 나보다 더한 사람이라고 느끼다가, 책의 마지막 장을 덮을 때 쯤엔 내가 범접할 수 없는 사람이라고 느끼게 되었다. 스스로 비주류가 되고 스스로 비공감주의를 선택하는 태도는 포기가 아닌, 세상의 허상을 아는 철학자 같았다.

절대 다수가 공감하는 것일 수록 가짜이기 쉽다는 말, 날카로운 진실을 이야기할 때 약한 인간은 자신의 이야기인 줄 알고 흠칫 놀라고 얼간이는 자기 이야기인 줄 알면서도 남을 대변하는 식으로 방어하고 진짜 나쁜인간은 자기 이야기인 줄도 모른다는 말.

온통 어지롭고 허세와 허상으로 가득한 세상이 싫어서 세상속을 빠져나와 스스로 아무것도 아닌 존재가 된 사람처럼 자신을 묘사하지만, 그 누구보다 세상을 진지하게 관찰한 사람만이 말할 수 있는 통찰력.

단숨에 읽었지만, 좀 더 긴 호흡으로 한마디 한마디를 느끼고 싶다.